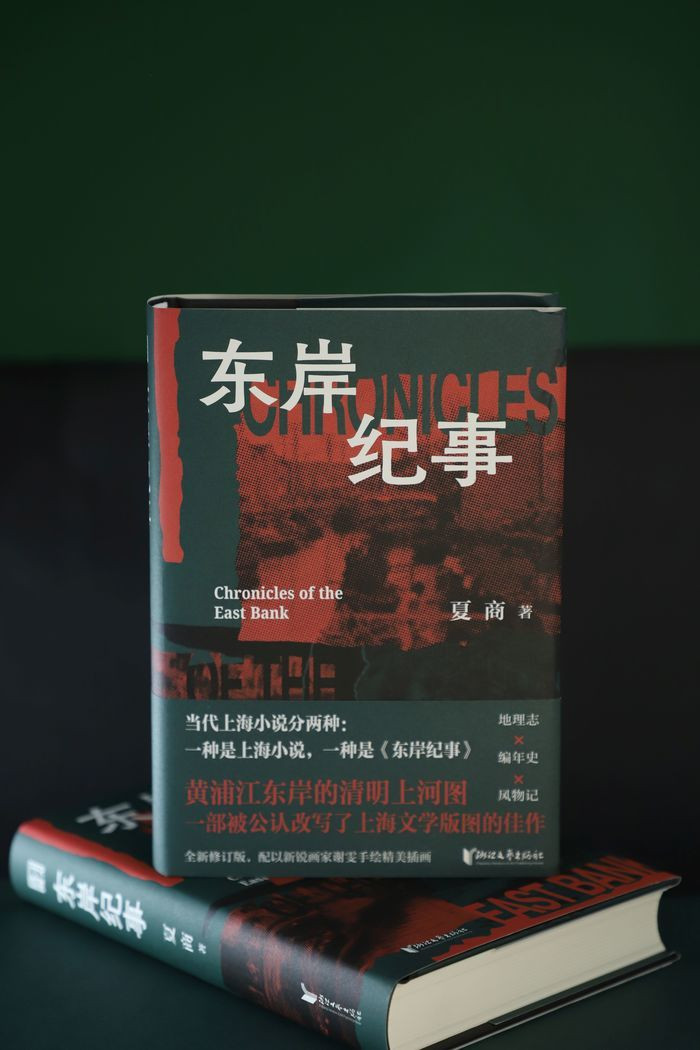

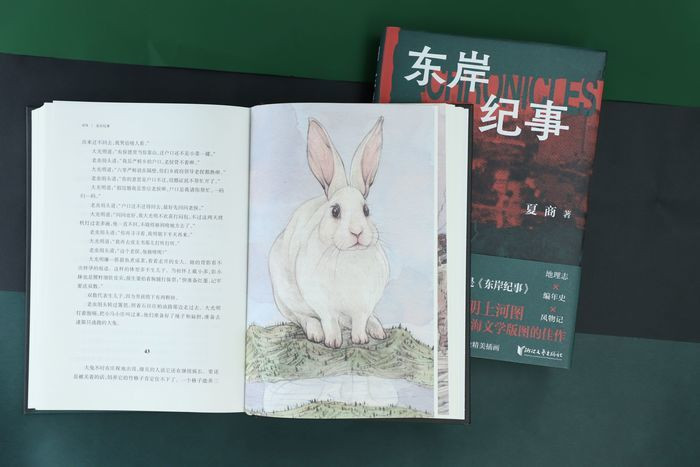

近日,浙江文艺出版社·KEY-可以文化推出了上海小说家夏商历时六年创作的长篇小说《东岸纪事》。小说首发于《收获》长篇专号2012年春夏卷,已先后出版三个版本,深受文学评论界关注。此次重新修订推出,配有新锐画家谢雯手绘精美插图,典雅的画作构成精彩纷呈的视觉盛宴,为这部小说开启了新的阅读维度。目前,《东岸纪事》电视剧正由上海著名作家唐颖执笔改编,开拍在即。2024年初,由《繁花》改编的同名电视剧掀起了社会大众对二十世纪下半叶上海印象的集体追忆,而在《东岸纪事》中,观众将看到不同于《繁花》的另一种上海生活。

《东岸纪事》以20世纪60至80年代浦东记忆为骨架,以六里桥、浦三路、艾镇、周浦为地理核心,串联起充满烟火气的浦东往事。乔乔、崴崴作为年轻一代的代表,与他们经历了蹉跎岁月的父母一辈,用不同的生活路径交织出开发之前老浦东的风俗画卷。小说塑造了数十位经历独特、性格饱满的小人物形象,书写了在时代变迁下经历了挣扎、追寻、奋斗、挫败、喜悦、伤痛的众生相。

夏商在题记中写道:“我以为写的是浦东的清明上河图,其实是一摞人生的流水账。”《东岸纪事》缓慢、坚韧地写下那些曾经真实存在,却不属于主流城市话语的人。小说中,乔乔的逃离与归返、刀美香的隐秘往事、柳道海的挣扎、小螺蛳之死、邱娘的寡居,都是城市空间与人物命运的交缠。夏商对这个空间的呈现,深刻进入了这片土地的社会心理结构:家庭、传言、人际关系,在这片土地之下流动、溢出。乔乔、崴崴、刀美香、柳道海都不是传奇人物,但他们的生活故事,却能让许多读者感到熟悉。通过独具匠心的地域性与语言,夏商写出了一种真正意义上的“地方文学”——不是描写地方,而是与地方共生;不在地图上兜圈,而是在生活的缝隙中,探出具体而微的人间滋味。

与当下流行小说偏向扁平直述的语言策略不同,《东岸纪事》的语言充满阻力、密度与节奏感,它要求读者减速,甚至在某些句子前停下——不是为了咀嚼修辞,而是因为语言本身承担了人物无法表达的部分。小说中,街上的小孩子挥舞着打过肥皂泡的面盆向蚊子发起进攻,失声的小开突然在雨夜开口唱戏,崴崴掀开邱娘家的铁盒子……这些事件没有被渲染为过于戏剧性的情节,而是以密集的句法、错位的视角与嗅觉、触觉、听觉的混合爆破呈现。文字不仅复现了现实,更创造出一种物质性的存在感,让读者仿佛能闻到那片死水、腐草、湿泥混合的味道。

夏商在20世纪90年代登上文坛,著有长篇小说《东岸纪事》《乞儿流浪记》《标本师》《裸露的亡灵》,另有四卷本《夏商自选集》及九卷本《夏商小说系列》。写作初期,夏商专注先锋形式的探索,以虚构性较强的纯文学为主,是为“画鬼”,与之相对的写实小说则是“画人”。“画鬼容易画人难”,《东岸纪事》正是夏商由“画鬼”走向“画人”的转型之作。

评论家陈思和指出,《东岸纪事》“改变了我们现在以为的写上海的一种主流定式”;郜元宝则坦言,这部小说“扩大了文学上海的地理空间,中断了迄今为止有关上海的文学想象的惯性”,为上海文学增添了“野性”与“血色”,“复活了内心尚未失去的对于文学的一往情深”;王宏图认为此书偏离乃至颠覆了此前关于上海都市形象的描写,是“上海原住民的生态博物馆”;葛红兵指出,夏商在此书中“回到了地方语言”,“找到了生活”。小说中既有市井百态,也有奇观故事,把以往在主流话语中长期被忽视的浦东带到读者面前,记录了“众生相”的真实纹理,也重建了上海文学的空间地理与时间厚度。

记者:钱欢青编辑:徐征校对:杨荷放